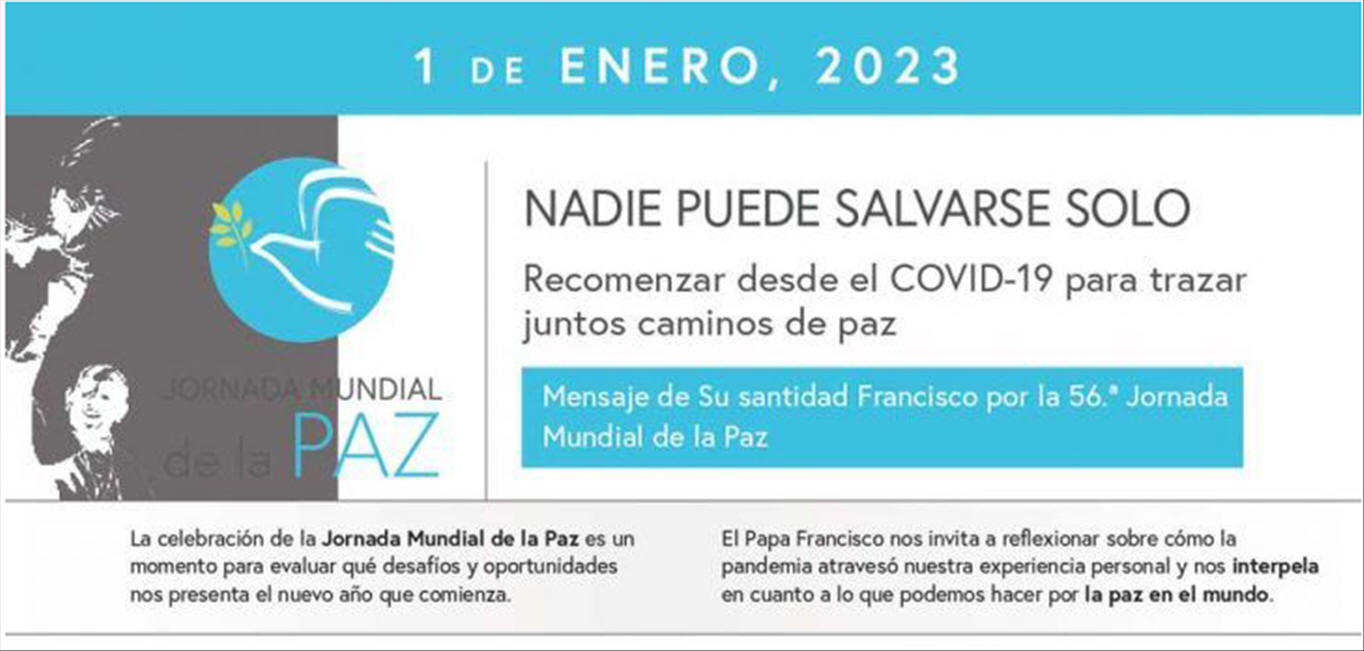

«Hermanos, en

cuanto al tiempo y al

momento, no es necesario que

les escriba. Ustedes saben

perfectamente que el Día del

Señor vendrá como un ladrón

en plena noche» (Primera

carta de san Pablo a los

Tesalonicenses 5,1-2).

1. Con

estas palabras, el apóstol

Pablo invitaba a la

comunidad de Tesalónica, que

esperaba el encuentro con el

Señor, a permanecer firme,

con los pies y el corazón

bien plantados en la tierra,

capaz de una mirada atenta a

la realidad y a las

vicisitudes de la historia.

Por eso, aunque

los acontecimientos de

nuestra existencia parezcan

tan trágicos y nos sintamos

empujados al túnel oscuro y

difícil de la injusticia y

el sufrimiento, estamos

llamados a mantener el

corazón abierto a la

esperanza, confiando en Dios

que se hace presente, nos

acompaña con ternura, nos

sostiene en la fatiga y,

sobre todo, guía nuestro

camino. Con este

ánimo san Pablo exhorta

constantemente a la

comunidad a estar vigilante,

buscando el bien, la

justicia y la verdad: «No

nos durmamos, entonces, como

hacen los otros:

permanezcamos despiertos y

seamos sobrios» (5,6). Es

una invitación a mantenerse

alerta, a no encerrarnos en

el miedo, el dolor o la

resignación, a no ceder a la

distracción, a no

desanimarnos, sino a ser

como centinelas capaces de

velar y distinguir las

primeras luces del alba,

especialmente en las horas

más oscuras.

2. El

COVID-19 nos sumió en medio

de la noche,

desestabilizando nuestra

vida ordinaria, trastornando

nuestros planes y

costumbres, perturbando la

aparente tranquilidad

incluso de las sociedades

más privilegiadas, generando

desorientación y

sufrimiento, y causando la

muerte de tantos hermanos y

hermanas nuestros.

Empujado

dentro de una vorágine de

desafíos inesperados y en

una situación que no estaba

del todo clara ni siquiera

desde el punto de vista

científico, el mundo

sanitario se movilizó para

aliviar el dolor de tantos y

tratar de ponerle remedio;

del mismo modo, las

autoridades políticas

tuvieron que tomar medidas

drásticas en materia de

organización y gestión de la

emergencia.

Junto con

las manifestaciones

físicas, el

COVID-19 provocó —también

con efectos a largo plazo— un

malestar generalizado que

caló en los corazones de

muchas personas y familias,

con secuelas a tener en

cuenta, alimentadas por

largos períodos de

aislamiento y diversas

restricciones de la

libertad.

Además, no

podemos olvidar cómo la

pandemia tocó la fibra

sensible del tejido social y

económico, sacando a relucir

contradicciones y

desigualdades.

Amenazó la seguridad laboral

de muchos y agravó la

soledad cada vez más

extendida en nuestras

sociedades, sobre todo la de

los más débiles y la de los

pobres. Pensemos, por

ejemplo, en los millones de

trabajadores informales de

muchas partes del mundo, a

los que se dejó sin empleo y

sin ningún apoyo durante

todo el confinamiento.

Rara vez los

individuos y la sociedad

avanzan en situaciones que

generan tal sentimiento de

derrota y amargura;

pues esto debilita los

esfuerzos dedicados a la paz

y provoca conflictos

sociales, frustración y

violencia de todo tipo. En

este sentido, la

pandemia parece haber

sacudido incluso las zonas

más pacíficas de nuestro

mundo, haciendo aflorar

innumerables carencias.

3. Transcurridos

tres años, ha llegado el

momento de tomarnos un

tiempo para cuestionarnos,

aprender, crecer y dejarnos

transformar —de

forma personal y

comunitaria—; un

tiempo privilegiado para

prepararnos al “día del

Señor”. Ya he

dicho varias veces que de

los momentos de crisis nunca

se sale igual: de ellos

salimos mejores o peores.

Hoy estamos llamados a

preguntarnos: ¿qué hemos

aprendido de esta situación

pandémica? ¿Qué nuevos

caminos debemos emprender

para liberarnos de las

cadenas de nuestros viejos

hábitos, para estar mejor

preparados, para atrevernos

con lo nuevo? ¿Qué señales

de vida y esperanza podemos

aprovechar para seguir

adelante e intentar hacer de

nuestro mundo un lugar

mejor?

Seguramente, después de

haber palpado la fragilidad

que caracteriza la realidad

humana y nuestra existencia

personal, podemos

decir que la mayor lección

que nos deja en herencia el

COVID-19 es la conciencia de

que todos nos necesitamos;

de que nuestro mayor tesoro,

aunque también el más

frágil, es la fraternidad

humana, fundada en nuestra

filiación divina común, y de

que nadie puede salvarse

solo. Por

tanto, es

urgente que busquemos y

promovamos juntos los

valores universales que

trazan el camino de esta

fraternidad humana. También

hemos aprendido que la

fe depositada en el

progreso, la tecnología y

los efectos de la

globalización no sólo ha

sido excesiva, sino que se

ha convertido en una

intoxicación individualista

e idolátrica, comprometiendo

la deseada garantía de

justicia, armonía y paz. En

nuestro acelerado mundo, muy

a menudo los problemas

generalizados de

desequilibrio, injusticia,

pobreza y marginación

alimentan el malestar y los

conflictos, y generan

violencia e incluso guerras.

Si, por un

lado, la pandemia sacó a

relucir todo esto, por

otro, hemos

logrado hacer

descubrimientos positivos: un

beneficioso retorno

a la humildad;

una reducción

de ciertas pretensiones

consumistas; un renovado

sentido de la solidaridad que

nos anima a salir de nuestro

egoísmo para abrirnos al

sufrimiento de los demás y a

sus necesidades; así como un

compromiso, en algunos casos

verdaderamente heroico, de

tantas personas que no

escatimaron esfuerzos para

que todos pudieran superar

mejor el drama de la

emergencia.

De esta

experiencia ha

surgido una conciencia más

fuerte que invita a todos,

pueblos y naciones, a volver

a poner la palabra “juntos”

en el centro. En

efecto, es juntos, en la

fraternidad y la

solidaridad, que podemos

construir la paz, garantizar

la justicia y superar los

acontecimientos más

dolorosos. De hecho, las

respuestas más eficaces a la

pandemia han sido aquellas

en las que grupos sociales,

instituciones públicas y

privadas y organizaciones

internacionales se unieron

para hacer frente al

desafío, dejando de lado

intereses particulares. Sólo

la paz que nace del amor

fraterno y desinteresado

puede ayudarnos a superar

las crisis personales,

sociales y mundiales.

4. Al

mismo tiempo, en

el momento en que nos

atrevimos a esperar que lo

peor de la noche de la

pandemia del COVID-19 había

pasado, un nuevo y terrible

desastre se abatió sobre la

humanidad. Fuimos

testigos del inicio de otro

azote: una nueva guerra, en

parte comparable a la del

COVID-19, pero impulsada por

decisiones humanas

reprobables. La

guerra en Ucrania se cobra

víctimas inocentes y propaga

la inseguridad,

no sólo entre los

directamente afectados, sino

de forma generalizada e

indiscriminada en todo el

mundo; también afecta a

quienes, incluso a miles de

kilómetros de distancia,

sufren sus efectos

colaterales —basta pensar en

la escasez de trigo y los

precios del combustible—.

Ciertamente, esta

no es la era post-COVID que

esperábamos o preveíamos.

De hecho, esta

guerra, junto

con los demás conflictos en

todo el planeta, representa

una derrota para la

humanidad en su conjunto y

no sólo para las partes

directamente implicadas. Aunque

se ha encontrado una vacuna

contra el COVID-19, aún no

se han hallado soluciones

eficaces para poner fin a la

guerra. En

efecto, el

virus de la guerra es más

difícil de vencer que los

que afectan al organismo,

porque no procede del

exterior, sino del interior

del corazón humano,

corrompido por el pecado (cf. Evangelio

según san Marcos 7,17-23).

5. ¿Qué

se nos pide, entonces, que

hagamos? En

primer lugar, dejarnos

cambiar el corazón por

la emergencia que hemos

vivido, es decir, permitir

que Dios transforme nuestros

criterios habituales de

interpretación del mundo y

de la realidad a través de

este momento histórico. Ya

no podemos pensar sólo en

preservar el espacio de

nuestros intereses

personales o nacionales,

sino que debemos concebirnos

a la luz del bien común, con

un sentido comunitario, es

decir, como un “nosotros”

abierto a la fraternidad

universal. No podemos buscar

sólo protegernos a nosotros

mismos; es

hora de que todos nos

comprometamos con la

sanación de nuestra sociedad

y nuestro planeta, creando

las bases para un mundo más

justo y pacífico, que se

involucre con seriedad en la

búsqueda de un bien que sea

verdaderamente común.

Para

lograr esto y vivir mejor

después de la emergencia del

COVID-19, no podemos ignorar

un hecho fundamental: las

diversas crisis morales,

sociales, políticas y

económicas que padecemos

están todas interconectadas,

y lo que consideramos como

problemas autónomos son en

realidad uno la causa o

consecuencia de los otros.

Así pues, estamos

llamados a afrontar los

retos de nuestro mundo con

responsabilidad y compasión. Debemos

retomar la cuestión de garantizar

la sanidad pública para

todos; promover acciones

de paz para poner fin a los

conflictos y guerras que

siguen generando víctimas y

pobreza; cuidar de

forma conjunta nuestra

casa común y

aplicar medidas claras y

eficaces para hacer

frente al cambio climático; luchar

contra el virus de la

desigualdad y garantizar la

alimentación y un trabajo

digno para todos,

apoyando a quienes ni

siquiera tienen un salario

mínimo y atraviesan grandes

dificultades. El escándalo

de los pueblos hambrientos

nos duele. Hemos de desarrollar,

con políticas adecuadas, la

acogida y la integración,

especialmente de los

migrantes y de los que viven

como descartados en nuestras

sociedades. Sólo

invirtiendo en estas

situaciones, con un deseo

altruista inspirado por el

amor infinito y

misericordioso de Dios,

podremos construir un mundo

nuevo y ayudar a edificar el

Reino de Dios, que es un

Reino de amor, de justicia y

de paz.

Al

compartir estas

reflexiones, espero

que en el nuevo año podamos

caminar juntos, aprovechando

lo que la historia puede

enseñarnos.

Expreso mis mejores votos a

los jefes de Estado y de

gobierno, a los directores

de las organizaciones

internacionales y a los

líderes de las diferentes

religiones. A

todos los hombres y mujeres

de buena voluntad, les

deseo un feliz año, en el

que puedan construir, día a

día, como artesanos, la paz.

Que María Inmaculada, Madre

de Jesús y Reina de la Paz,

interceda por nosotros y por

el mundo entero.

Vaticano, 8

de diciembre de 2022